‘전시작전권’ 빨리 찾아오는 게 유리한 몇 가지 이유 [취재후][미반환 미군기지]⑤

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

우선 전 세계에서 군사작전권을 전시와 평시로 구분하는 나라는 없다. 이런 나라가 없는 이유는 아마도 작전권을 다른 나라 군 장성에게 맡긴 나라도 없기 때문일 것이다. 군은 전쟁을 대비하는 게 제일 중요한 임무이고 평상시에도 작전권은 하나라고 보는 것이 타당하다. 한국 국방부가 굳이 평시작전권을 갖고 있다고 주장하지만, 이 역시 전시작전권이란 큰 틀 안에서 움직일 수 있는 것일 뿐이다. 상시적인 훈련이나 재해가 날 때 동원하는 대민 지원 등을 제외하면 군사 작전권은 늘 전시를 염두에 두고 계획되는 것이기 때문이다.

■ '미군기지 이전? 미군에게 물어봐!' 국방부에 백날 물어봐도 소용없는 이유

중국 마오쩌둥이 한 유명한 말 중에 '권력은 총구에서 나온다'라는 표현이 있다. 정치권력은 군사적 힘으로 뒷받침된다는 것인데, 그런 의미에서 한국의 주권은 100% 한국민과 우리 대통령에게 있지 않다고도 말할 수 있다. 이름을 들어 알만한 나라 중에 자국 군대의 지휘권을 다른 나라 군 지휘관에게 맡기고 있는 나라는 없다. 미국을 상대로 전쟁을 벌였던 일본이 여러 부분 미군의 지휘에 영향을 받지만, 법적으로 자국 군대의 작전권은 스스로 수행한다. 특히 한미연합사령관(주한미군사령관)이 갖고 있는 전시작전권은 '전쟁이 나면' 발동되는 게 아니라 '전쟁 위험이 고조되는 시점(데프콘 3단계)'에서 시작된다.

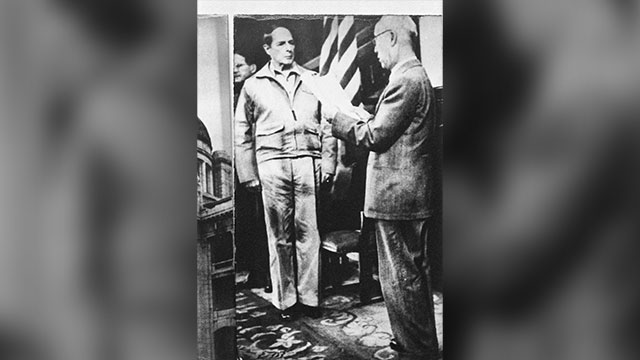

전시작전권은 1950년 이승만 대통령이 맥아더 장군에 넘겼다. 75년째 전시작전권 없는 국방부

전시작전권은 1950년 이승만 대통령이 맥아더 장군에 넘겼다. 75년째 전시작전권 없는 국방부미군기지 이전과 관련해 아무리 국방부에 물어봐도 명확한 답변을 얻기는 불가능했다. 국방부는 '양국 정상의 합의가 필요하다. 미군과 긴밀히 협력하고 있다. 노력하고 있다.'라는 뻔한 답변을 할 수밖에 없는 이유가 결국 미군 부대의 이전은 1차적으로 미군의 결심을 받아야 가능한 사안이기 때문이다. 한국 내에서의 전투 부대 배치는 전시작전권을 가진 주한미군사령관의 재가를 받아야 할 사안이기도 하다.

아무리 평시라 하더라도 군대의 병력, 부대 배치, 부대에 장착할 무기 등등을 정하는 일은 모두 전쟁을 대비한 것이고, 궁극의 작전권을 갖고 있는 주한미군의 영향권 안에 있다. 한국과 미국이 협정을 통해 미군기지 이전에 합의했지만, 세세한 부대 이전과 시기는 결국 작전권과 맞물려 돌아가는 문제이다.

■ 반환도 잔류도 아닌…동두천 '캠프 케이시' 미군기지

주한미군 주력이 평택으로 옮기기 전까지 가장 많은 미군이 주둔했던 동두천시는 도시 전체가 미군기지와 그 주변 지역으로 묶여 있는 군사도시이다. 타 도시에 비해 미군이 지역경제에 미치는 영향력이 절대적인 곳이었고, 그래서 가장 큰 타격을 받고 있는 곳이다.

2000년대 중반 평택 미군기지 이전 사업이 발표된 뒤 주민들과 경찰이 물리적 충돌을 빚을 정도로 기지 이전 반대 시위가 격했었다. 그러나 국가가 정한 일이어서 이를 받아들일 수밖에 없었고, 대신 도시 중앙을 차지하고 있는 미군기지 '캠프 케이시'가 반환되면 다른 성장 동력을 유치할 수 있지 않을까 기대도 했다. 그러나 지금 동두천 시민들은 기지 이전을 거의 불가능한 일로 받아들이고 있다.

‘캠프 케이시’ 병력이 빠지고 기지는 유지되면서 지역 상권이 붕괴된 동두천시

‘캠프 케이시’ 병력이 빠지고 기지는 유지되면서 지역 상권이 붕괴된 동두천시2014년 한미 양국 국방장관이 캠프 케이시에 포병여단을 잔류시키기로 했기 때문이다. 대신 당시 한민구 국방장관은 한국군의 포병 화력이 증강되는 2020년쯤에 기지 반환이 가능할 것이라고 말했다. 이 약속 기한도 이미 5년이 지났지만, 동두천시와 주민들은 캠프 케이시가 반환되는 건지, 잔류하는 건지 전혀 알 수가 없는 실정이다.

국방부도 캠프 케이시를 반환 예정인 기지로 분류만 해놨을 뿐, 언제 반환되는 것인지에 대해서는 모르쇠로 일관하고 있다. 아는 데 알려주지 않는 게 아니고 정말 모르기 때문일 것이다. 이 역시 전시작전권이 없는 한국군의 취약점이 드러난다. 미군을 더 둘 건지 이동할 건지, 기지를 유지할 건지 말 건지 하는 군사적 판단은 일단 전시작전권이 있는 주한미군이 알려주지 않으면 우리 군이 스스로 판단할 수 있는 일이 아니기 때문이다.

■ 전시작전권 이양 빠를수록 국가 안보에 좋은 이유

전시작전권 환수 문제가 나오면 한국에선 또 한바탕 안보와 이념 논쟁이 가열될 게 뻔하다. 북한의 위험이 커진다는 주장이 여기저기서 나올 게 불 보듯 뻔하다. 그러나 한국이 정상적인 국가가 맞다면 전시작전권은 언젠가는 반드시 찾아와야 하는 것이다. 국가 안보의 공백이 없이 전시작전권을 가져오는 가장 좋은 방법은 '빨리 가져오는' 것일 수 있다.

혹자는 한국군의 작전 능력이 충분히 갖춰진 후 작전권 환수를 해야 한다고 주장하고, 이는 논리적으로 타당해 보인다. 그러나 한국이 그 많은 국방비를 쓰면서도 20년 동안 전시작전권을 못 받아 오는 현실을 보면, 선 준비 후 작전권 이양은 좀 공허하다. 저 멀리 아프리카의 중령, 대령이 참모총장을 하는 나라에서도 자국 군대의 작전권은 스스로 가지고 있다. 한국군은 뛰어난 군대이고, 작전권을 가져오기에 부족하다고 볼만한 근거는 어디에도 없다. 한국군에게 유일하게 부족한 게 있다면, 그것은 전시 작전 경험이 없다는 점이다.

1950년 7월 14일 이승만 대통령이 한국군 지휘권을 맥아더 장군에 넘기면서 대한민국은 전시작전권을 잃었다.

1950년 7월 14일 이승만 대통령이 한국군 지휘권을 맥아더 장군에 넘기면서 대한민국은 전시작전권을 잃었다.1950년 이승만 대통령이 맥아더 장군에게 작전권을 이양한 이후 한국군 최고 책임자는 전군을 움직이는 작전계획을 스스로 세워 실행해 본 적이 없다. 작전 능력을 높이는 게 열심히 공부하고 연습해서 쌓을 수 있는 건지, 아니면 실제 작전을 많이 짜보고 실행해 봐야 높아지는 건지는 이제 군사전문가들이 대답해야 하지 않을까.

미군이 강한 건 최첨단 무기체계도 있지만, 소위 '팍스 아메리카나 시대'에 서방에선 거의 유일할 정도로 여러 전쟁을 통해 다양한 작전을 수행하고 있는 군대이기 때문일 것이다. 환자를 치료하는 데, 연구실에서 많은 연구를 한 의사보다는 다양한 현장 임상경험이 있는 의사가 명의가 되는 것과 마찬가지이다.

■ 미군은 '작전권 전환 시 부족 부분 보완 약속' (Bridging capabilities)

국가 안보에는 한 치의 공백도 있어서는 안 된다는 대명제는 전시작전권 전환 시에도 반드시 유지돼야 하는 문제이다. 그런 측면에서도 전시작전권은 서둘러 가져 오는 게 좋다고 본다.

일반 회사가 안전하게 경영권을 승계하려면 아버지가 정정하게 살아 있을 때 아들을 사장직에 올려 회사를 직접 경영해 보도록 하는 게 일반적이다. 아버지가 갑자기 돌아가신 뒤 경영권 승계는 엄청 불안한 일이다. 한미동맹이 튼튼하고, 평택에 세계에서 가장 큰 미군기지가 있고, 2만 8천여 명 수준의 미군 병력이 유지되고 있는 지금, 한국이 빨리 전시작전권을 가져와 75년 동안 수행해 본 적이 없는 작전권을 직접 수행해 보는 시간을 충분히 갖는 게 중요하다.

이와 관련해 전직 국방부 고위 장성은 2014년 한미 안보협의회(SCM)에서 양국은 전시작전권 전환 원칙을 합의했으며, '미국은 한국군의 부족한 부분을 보완할 미측의 제공 능력(Bridging capabilities)유지하기로 명시했다'고 알려왔다. 이는 2015년부터 지금까지 한미 연합방위지침, 연합작전계획 등에도 공식적으로 계속 유지되고 있다고 한다.

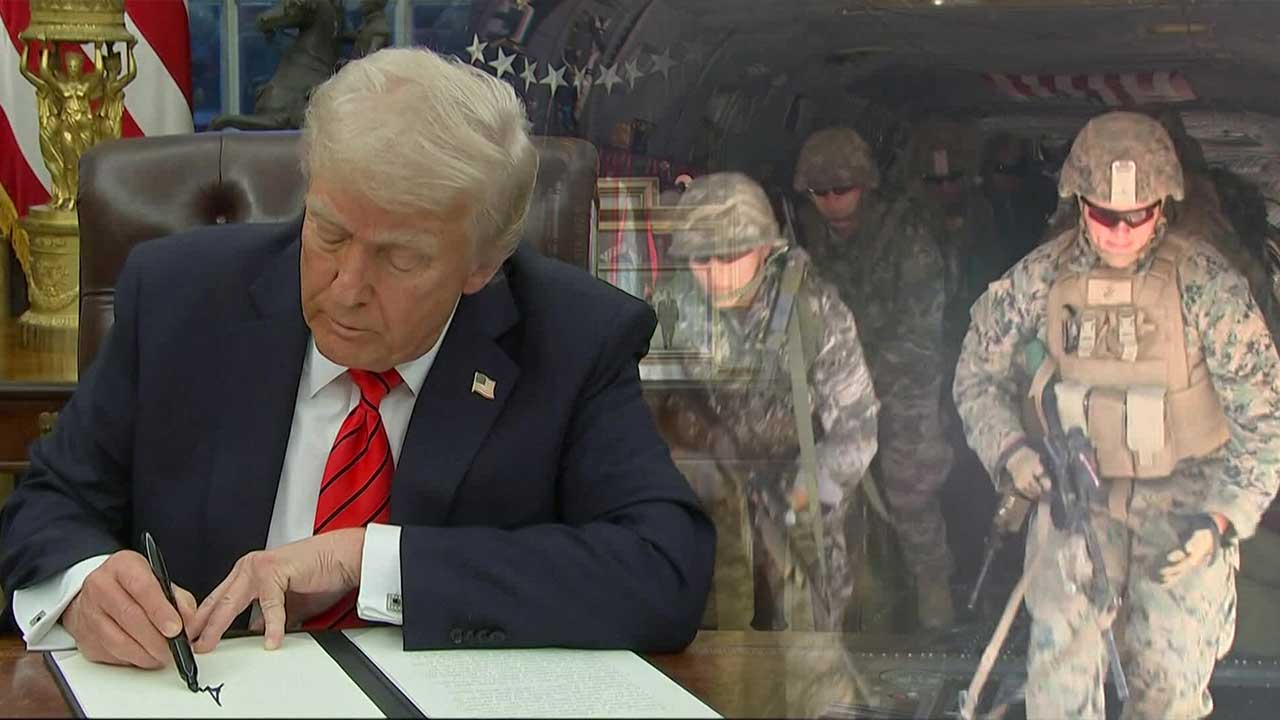

트럼프 대통령은 한국에 훨씬 높은 ‘방위비 분담금’ 증액을 압박하고 있다.

트럼프 대통령은 한국에 훨씬 높은 ‘방위비 분담금’ 증액을 압박하고 있다.주한미군 감축설 또는 타이완 침공 시 주한미군 차출설 등이 미국 쪽에서 심심치 않게 들여오는 요즘이다. 트럼프 대통령의 방위비 분담금 증액 압박은 비용 문제를 넘어 우리 국민의 자존심을 매우 상하게 하는 측면도 있다. 한국이 보다 떳떳하게 미국과의 협상에 임하기 위해서는 스스로 자주국방을 할 수 있다는 의지를 피력할 필요가 생겼다.

국민 세금 10조 원이 들어간 세계 최대의 미군기지를 만들어 주고도, 과거 핵심 미군 기지를 여전히 주한미군이 사용하고 있고, 이에 따라 지역 경제가 붕괴돼 한국민이 또 2차 피해를 보는 상황은 아무리 생각해봐도 억울하다. 한국이 작전권을 찾아와, 한반도가 미중간 패권 경쟁 속에서 우리의 의도와 상관없이 전쟁에 휘말리는 상황을 피하는 것도 매우 중요한 문제이다. 전시작전권을 빨리 찾아오는 일이 명분과 실리 면에서 모두 좋다는 게 취재진의 생각인데, 국방부의 견해가 매우 궁금하다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- ‘전시작전권’ 빨리 찾아오는 게 유리한 몇 가지 이유 [취재후][미반환 미군기지]⑤

-

- 입력 2025-07-20 14:33:24

- 수정2025-07-20 16:01:25

우선 전 세계에서 군사작전권을 전시와 평시로 구분하는 나라는 없다. 이런 나라가 없는 이유는 아마도 작전권을 다른 나라 군 장성에게 맡긴 나라도 없기 때문일 것이다. 군은 전쟁을 대비하는 게 제일 중요한 임무이고 평상시에도 작전권은 하나라고 보는 것이 타당하다. 한국 국방부가 굳이 평시작전권을 갖고 있다고 주장하지만, 이 역시 전시작전권이란 큰 틀 안에서 움직일 수 있는 것일 뿐이다. 상시적인 훈련이나 재해가 날 때 동원하는 대민 지원 등을 제외하면 군사 작전권은 늘 전시를 염두에 두고 계획되는 것이기 때문이다.

■ '미군기지 이전? 미군에게 물어봐!' 국방부에 백날 물어봐도 소용없는 이유

중국 마오쩌둥이 한 유명한 말 중에 '권력은 총구에서 나온다'라는 표현이 있다. 정치권력은 군사적 힘으로 뒷받침된다는 것인데, 그런 의미에서 한국의 주권은 100% 한국민과 우리 대통령에게 있지 않다고도 말할 수 있다. 이름을 들어 알만한 나라 중에 자국 군대의 지휘권을 다른 나라 군 지휘관에게 맡기고 있는 나라는 없다. 미국을 상대로 전쟁을 벌였던 일본이 여러 부분 미군의 지휘에 영향을 받지만, 법적으로 자국 군대의 작전권은 스스로 수행한다. 특히 한미연합사령관(주한미군사령관)이 갖고 있는 전시작전권은 '전쟁이 나면' 발동되는 게 아니라 '전쟁 위험이 고조되는 시점(데프콘 3단계)'에서 시작된다.

미군기지 이전과 관련해 아무리 국방부에 물어봐도 명확한 답변을 얻기는 불가능했다. 국방부는 '양국 정상의 합의가 필요하다. 미군과 긴밀히 협력하고 있다. 노력하고 있다.'라는 뻔한 답변을 할 수밖에 없는 이유가 결국 미군 부대의 이전은 1차적으로 미군의 결심을 받아야 가능한 사안이기 때문이다. 한국 내에서의 전투 부대 배치는 전시작전권을 가진 주한미군사령관의 재가를 받아야 할 사안이기도 하다.

아무리 평시라 하더라도 군대의 병력, 부대 배치, 부대에 장착할 무기 등등을 정하는 일은 모두 전쟁을 대비한 것이고, 궁극의 작전권을 갖고 있는 주한미군의 영향권 안에 있다. 한국과 미국이 협정을 통해 미군기지 이전에 합의했지만, 세세한 부대 이전과 시기는 결국 작전권과 맞물려 돌아가는 문제이다.

■ 반환도 잔류도 아닌…동두천 '캠프 케이시' 미군기지

주한미군 주력이 평택으로 옮기기 전까지 가장 많은 미군이 주둔했던 동두천시는 도시 전체가 미군기지와 그 주변 지역으로 묶여 있는 군사도시이다. 타 도시에 비해 미군이 지역경제에 미치는 영향력이 절대적인 곳이었고, 그래서 가장 큰 타격을 받고 있는 곳이다.

2000년대 중반 평택 미군기지 이전 사업이 발표된 뒤 주민들과 경찰이 물리적 충돌을 빚을 정도로 기지 이전 반대 시위가 격했었다. 그러나 국가가 정한 일이어서 이를 받아들일 수밖에 없었고, 대신 도시 중앙을 차지하고 있는 미군기지 '캠프 케이시'가 반환되면 다른 성장 동력을 유치할 수 있지 않을까 기대도 했다. 그러나 지금 동두천 시민들은 기지 이전을 거의 불가능한 일로 받아들이고 있다.

2014년 한미 양국 국방장관이 캠프 케이시에 포병여단을 잔류시키기로 했기 때문이다. 대신 당시 한민구 국방장관은 한국군의 포병 화력이 증강되는 2020년쯤에 기지 반환이 가능할 것이라고 말했다. 이 약속 기한도 이미 5년이 지났지만, 동두천시와 주민들은 캠프 케이시가 반환되는 건지, 잔류하는 건지 전혀 알 수가 없는 실정이다.

국방부도 캠프 케이시를 반환 예정인 기지로 분류만 해놨을 뿐, 언제 반환되는 것인지에 대해서는 모르쇠로 일관하고 있다. 아는 데 알려주지 않는 게 아니고 정말 모르기 때문일 것이다. 이 역시 전시작전권이 없는 한국군의 취약점이 드러난다. 미군을 더 둘 건지 이동할 건지, 기지를 유지할 건지 말 건지 하는 군사적 판단은 일단 전시작전권이 있는 주한미군이 알려주지 않으면 우리 군이 스스로 판단할 수 있는 일이 아니기 때문이다.

■ 전시작전권 이양 빠를수록 국가 안보에 좋은 이유

전시작전권 환수 문제가 나오면 한국에선 또 한바탕 안보와 이념 논쟁이 가열될 게 뻔하다. 북한의 위험이 커진다는 주장이 여기저기서 나올 게 불 보듯 뻔하다. 그러나 한국이 정상적인 국가가 맞다면 전시작전권은 언젠가는 반드시 찾아와야 하는 것이다. 국가 안보의 공백이 없이 전시작전권을 가져오는 가장 좋은 방법은 '빨리 가져오는' 것일 수 있다.

혹자는 한국군의 작전 능력이 충분히 갖춰진 후 작전권 환수를 해야 한다고 주장하고, 이는 논리적으로 타당해 보인다. 그러나 한국이 그 많은 국방비를 쓰면서도 20년 동안 전시작전권을 못 받아 오는 현실을 보면, 선 준비 후 작전권 이양은 좀 공허하다. 저 멀리 아프리카의 중령, 대령이 참모총장을 하는 나라에서도 자국 군대의 작전권은 스스로 가지고 있다. 한국군은 뛰어난 군대이고, 작전권을 가져오기에 부족하다고 볼만한 근거는 어디에도 없다. 한국군에게 유일하게 부족한 게 있다면, 그것은 전시 작전 경험이 없다는 점이다.

1950년 이승만 대통령이 맥아더 장군에게 작전권을 이양한 이후 한국군 최고 책임자는 전군을 움직이는 작전계획을 스스로 세워 실행해 본 적이 없다. 작전 능력을 높이는 게 열심히 공부하고 연습해서 쌓을 수 있는 건지, 아니면 실제 작전을 많이 짜보고 실행해 봐야 높아지는 건지는 이제 군사전문가들이 대답해야 하지 않을까.

미군이 강한 건 최첨단 무기체계도 있지만, 소위 '팍스 아메리카나 시대'에 서방에선 거의 유일할 정도로 여러 전쟁을 통해 다양한 작전을 수행하고 있는 군대이기 때문일 것이다. 환자를 치료하는 데, 연구실에서 많은 연구를 한 의사보다는 다양한 현장 임상경험이 있는 의사가 명의가 되는 것과 마찬가지이다.

■ 미군은 '작전권 전환 시 부족 부분 보완 약속' (Bridging capabilities)

국가 안보에는 한 치의 공백도 있어서는 안 된다는 대명제는 전시작전권 전환 시에도 반드시 유지돼야 하는 문제이다. 그런 측면에서도 전시작전권은 서둘러 가져 오는 게 좋다고 본다.

일반 회사가 안전하게 경영권을 승계하려면 아버지가 정정하게 살아 있을 때 아들을 사장직에 올려 회사를 직접 경영해 보도록 하는 게 일반적이다. 아버지가 갑자기 돌아가신 뒤 경영권 승계는 엄청 불안한 일이다. 한미동맹이 튼튼하고, 평택에 세계에서 가장 큰 미군기지가 있고, 2만 8천여 명 수준의 미군 병력이 유지되고 있는 지금, 한국이 빨리 전시작전권을 가져와 75년 동안 수행해 본 적이 없는 작전권을 직접 수행해 보는 시간을 충분히 갖는 게 중요하다.

이와 관련해 전직 국방부 고위 장성은 2014년 한미 안보협의회(SCM)에서 양국은 전시작전권 전환 원칙을 합의했으며, '미국은 한국군의 부족한 부분을 보완할 미측의 제공 능력(Bridging capabilities)유지하기로 명시했다'고 알려왔다. 이는 2015년부터 지금까지 한미 연합방위지침, 연합작전계획 등에도 공식적으로 계속 유지되고 있다고 한다.

주한미군 감축설 또는 타이완 침공 시 주한미군 차출설 등이 미국 쪽에서 심심치 않게 들여오는 요즘이다. 트럼프 대통령의 방위비 분담금 증액 압박은 비용 문제를 넘어 우리 국민의 자존심을 매우 상하게 하는 측면도 있다. 한국이 보다 떳떳하게 미국과의 협상에 임하기 위해서는 스스로 자주국방을 할 수 있다는 의지를 피력할 필요가 생겼다.

국민 세금 10조 원이 들어간 세계 최대의 미군기지를 만들어 주고도, 과거 핵심 미군 기지를 여전히 주한미군이 사용하고 있고, 이에 따라 지역 경제가 붕괴돼 한국민이 또 2차 피해를 보는 상황은 아무리 생각해봐도 억울하다. 한국이 작전권을 찾아와, 한반도가 미중간 패권 경쟁 속에서 우리의 의도와 상관없이 전쟁에 휘말리는 상황을 피하는 것도 매우 중요한 문제이다. 전시작전권을 빨리 찾아오는 일이 명분과 실리 면에서 모두 좋다는 게 취재진의 생각인데, 국방부의 견해가 매우 궁금하다.

-

-

유원중 기자 iou@kbs.co.kr

유원중 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.