한봉철 목사 “5·18은 광주만의 5·18이 아니다” [영상채록5·18]

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

5·18 당시 광주는 고립된 섬이었다. 그 섬 바로 곁에 든든한 응원군이 있었다. 바로 목포다. 5·18 항쟁 기간 광주를 빼곤 유일하게 대규모 군중 시위가 열린 곳이다. 그 시위는 광주가 처참하게 유혈 진압당하고 하루 더 이어질 만큼 질기고 뜨거웠다. 광주의 '형제 도시' 목포에서 5·18을 정면으로 마주한 당시의 청년, 한봉철 목사를<영상채록 5·18>팀이 만났다.

| 한봉철 목사 -1959년 목포 출생 -1979년 목포공업전문대학 입학 -1980년 목포민주시민투쟁위원회 청년학생위원회 홍보실장 -1982년 한신대 편입 -1989년 목사 안수 -전 목포기독학생연합회장 -현 5·18 민중항쟁 목포행사위원회 위원장 -현 5·18 민주화운동 부상자회 목포지회장 |

목포 유달산 아래의 좁은 골목길. 5·18 부상자회 목포지회 사무실 3층에서 한봉철 목사를 만났다. 그는 조선대 법과대학을 다니다가 자퇴했다. 1978년 입학했고 그해 학교를 관뒀다. 그리고는 고향인 전남 목포로 내려가 목포공업전문대에 다니며 운동권 지하서클 활동, 민주화 시위를 하다가 5·18을 맞았다. 그 전력이 계엄 확대와 함께 그를 예비검속 대상으로 만들었다. 그는 예비검속을 피해 진도로 몸을 피했다가 계엄군의 집단 발포와 시민 무장으로 상황이 심각히 돌아가자 1980년 5월 22일 목포로 돌아왔다고 말했다.

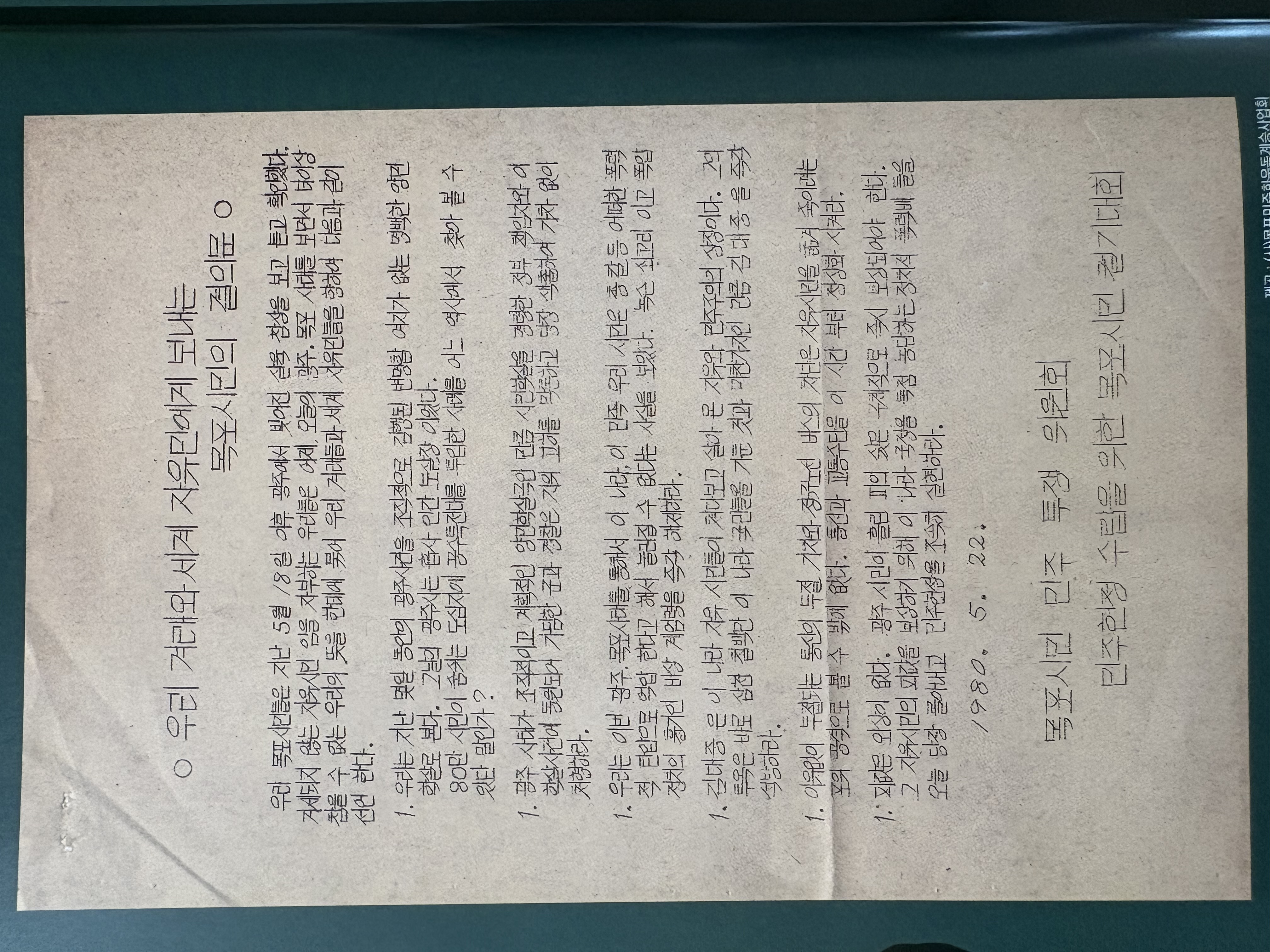

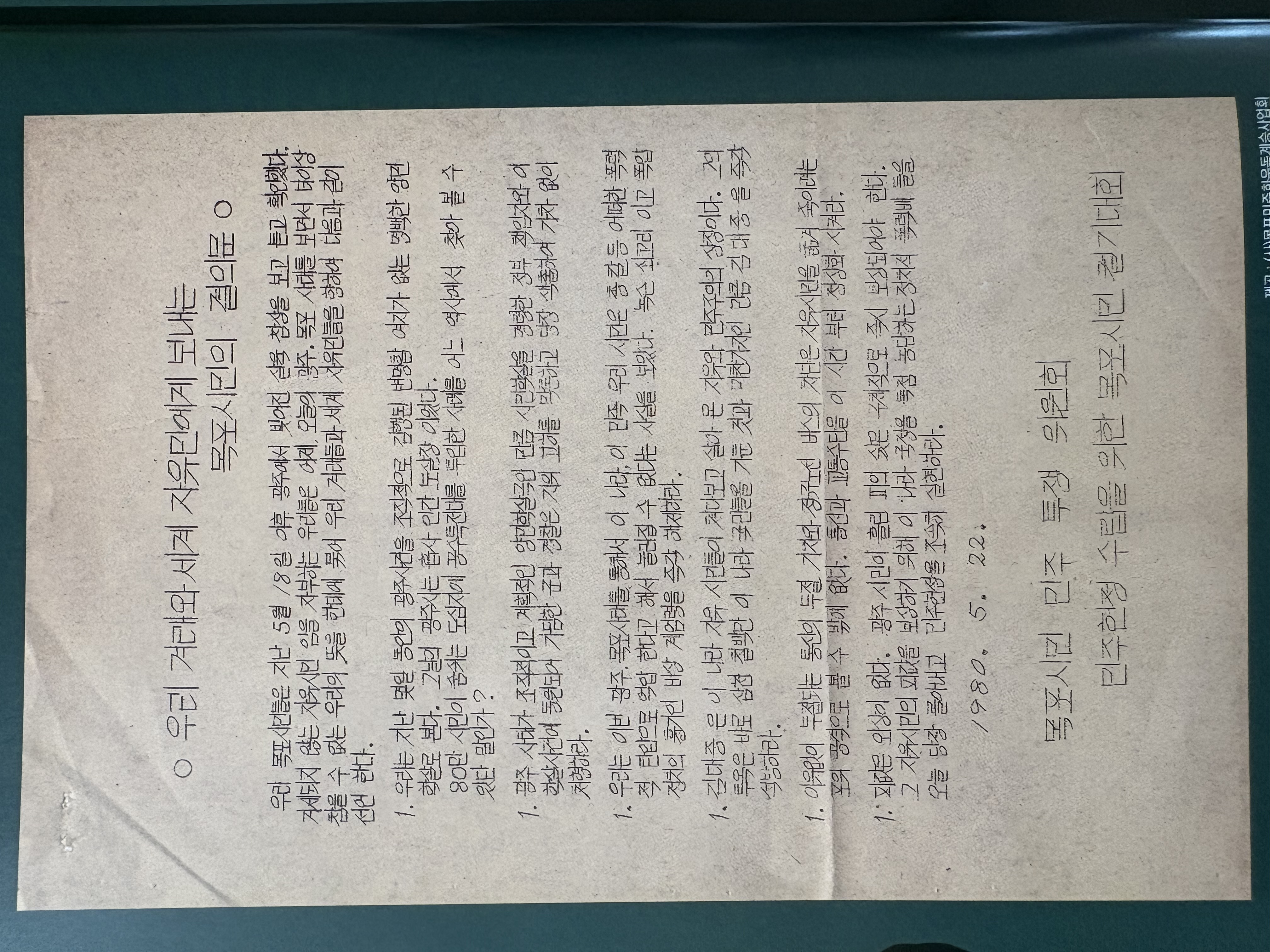

오자마자 맡은 일은 대자보 제작이었다. 다니던 목포 연동교회 정권모 목사(목사 부임 전 서울cbs 기자로 활동)가 전화기 너머로 다짜고짜 받아 적으라고 해서 '우리 겨레와 세계 자유민에게 보내는 목포 시민의 결의문'이 그의 손끝에서 만들어졌다.

22살 대학생이었던 한봉철 목사의 당시 직책은 '목포민주시민투쟁위원회 청년학생위원회 홍보실장'. 긴 직함만큼 일이 많았다. 성명서와 연설문을 만들고 집회 일정을 조율하고 홍보했다. 목포역사 2층에 목포 항쟁지도부가 차려졌다.

목포역 광장에서 매일 대규모 군중 시위가 열렸다. 경찰에서 전해진 말로 한 목사가 기억하는 가장 많은 인원은 하루 7만 명이다. 1980년 당시 목포시 인구는 23만여 명이다. 그런 시위가 5월 28일까지 이어졌다. 광주의 항쟁 지도부가 계엄군에 유혈 진압당한 게 27일이었으니, 하루가 더 길다.

| "광주가, 이미 도청이 함락됐다는 이야기를 들었잖아요. 헬기가 떠서 선무 방송을 해요. 광주는 이미 함락됐으니 너희들도 자수하고 해산 하라. 그것 때문에 사실 지도부가 많은 혼선이 있었죠. 지도부는 (27일 오후 3시에) 회의를 열어서 일단 해산하는 것으로 결정을 합니다. 그래서 청년 학생 지도부도, 민주화 투쟁위원회도 상부는 다 피신을 했어요. 근데 그걸 학생들, 젊은 사람들은 받아들이지 못하죠. 끝까지 지키고 여기서 죽겠다. 그러면 마지막 횃불 시위를 하자. 그래서 (27일 저녁에) 마지막 횃불 시위를 합니다. 그리고 와서 보니까 그동안 지도부의 사무실로 썼던, 그 사무실 안이 다 정리를 하고 떠났더라고요. 당시로서는 눈물이 핑 돌았죠." |

한봉철 목사는 목포역 광장에 마지막까지 모여있던 군중을 7백 명쯤으로 기억했다. 지도부가 빠진 시위대는 오래 버티지 못했다. 경찰의 협박 등으로 모두 흩어졌다. 1980년 5월 28일 새벽, 목포의 5·18이 끝났다. 뒷얘기가 있다.

| "'지산 부대'를 중심으로 해서 군인들이 석현동 목포 검문소, 거기까지 진출을 했어요. 진압을 하기 위해서. 사실은 그때 당시 어른들, 상층부 지도부였던 재야 인사들 이런 분들은 그걸 막은 거죠. '우리가 해산할 테니 일단은 들어오지 마라. 그동안 목포는 광주처럼 피도 안 흘렸고 다친 사람도 없다. 그러니 끝까지 평화적으로 가자.' 당신들이 욕 얻어먹을 각오도 하고 일단 해산을 약속하고 그러고 와서 전달했는데 사실 그 깊은 내용까지는 그 상황 속에서 설명할 수도 없잖아요. 그래서 계속해서 저희들은 28일 새벽까지 간 거죠." |

■"신세 망친 줄 알고 살라"… 5·18 뒤 목회자로 이어진 삶

망연자실한 학생 지도부를 이끌어준 사람들은 목포의 조폭들이었다. 하룻밤 잘 곳을 마련해주고 피신을 권했단다. 한봉철 목사는 지인 집에서 묵다가 며칠 뒤 서울로 올라갔다. 교회 쪽 선이 닿아 다시 인천으로 정처 없는 도피 생활을 시작했다. 그러다가 책 도매상에 취업해 먹고 자고 일하다가 붙잡혔다. '1980년 9월 7일'. 한 목사는 그 날짜를 선명히 기억했다. 목포경찰서, 광주 505 보안대…조사받으러 가는 곳마다 무수히 두들겨 맞았다. '소요' 죄로 징역 2년에 집행유예 3년 형을 받은 뒤 1980년 12월 말 1심 선고와 함께 풀려났다.

'소요를 일으킨 폭도'란 낙인을 받은 삶은 녹록지 않았다. 신학대 편입이 눈에 들어왔다. 한신대에 편입해 졸업하고 1989년 목사 안수를 받았다. 전남 목포와 해남, 신안의 작은 교회를 돌며 지역의 농민 운동, 교육 운동, 운동을 함께 했다. 그는 '코를 꿰였다'고 표현했다. 신학대학에서 교수님이 하셨다는 말이다.

| "'너희는 예수 때문에 신세 조진 놈이고 예수 때문에 신세 망칠 놈들이니까 그런 줄 알고 살아라' 그런 얘기를 하시더라고요. '전남 교육회의'라고 전남에 한 300여 개 단체(가 참여하는) 상설 기구 상임대표를 하고 있고. 그리고 6.15 남측위원회 공동 상임 대표도 맡고, 전남 5·18기념사업위원회 위원장, 그리고 전남에 75개 (5·18)표지석 및 사적지가 있어요. 그것을 관리하는 사적지 분과위원장을 하고 있습니다." |

은퇴가 얼마 남지 않은 목사지만, 여전히 사회 변혁에 대해서만큼은 열정이 넘치는 현역이다. 그에게 5·18의 의미를 물었다.

| "지폐 한 장을 냈을 때 앞면을 봐도 만 원짜리고 뒷면을 봐도 만 원짜리다. 그러나 그림이 다른 것처럼, 우리는 서로 다르게 자기의 목표를 향해서 살 수 있고 내가 어떻게 사느냐에 따라서 내 아들이나 우리의 후손들이 좀 더 편해질 수 있지 않겠느냐. '지금은 어렵지만 내 자식은 우리보다 좀 더 좋은 세상에서 살 수 있었으면 좋겠다'하는 게 제가 민주화 운동을 했던 가장 중요한 이유였던 것 같아요." |

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 한봉철 목사 “5·18은 광주만의 5·18이 아니다” [영상채록5·18]

-

- 입력 2025-08-20 16:52:30

- 수정2025-08-20 17:00:53

| 한봉철 목사 -1959년 목포 출생 -1979년 목포공업전문대학 입학 -1980년 목포민주시민투쟁위원회 청년학생위원회 홍보실장 -1982년 한신대 편입 -1989년 목사 안수 -전 목포기독학생연합회장 -현 5·18 민중항쟁 목포행사위원회 위원장 -현 5·18 민주화운동 부상자회 목포지회장 |

목포 유달산 아래의 좁은 골목길. 5·18 부상자회 목포지회 사무실 3층에서 한봉철 목사를 만났다. 그는 조선대 법과대학을 다니다가 자퇴했다. 1978년 입학했고 그해 학교를 관뒀다. 그리고는 고향인 전남 목포로 내려가 목포공업전문대에 다니며 운동권 지하서클 활동, 민주화 시위를 하다가 5·18을 맞았다. 그 전력이 계엄 확대와 함께 그를 예비검속 대상으로 만들었다. 그는 예비검속을 피해 진도로 몸을 피했다가 계엄군의 집단 발포와 시민 무장으로 상황이 심각히 돌아가자 1980년 5월 22일 목포로 돌아왔다고 말했다.

오자마자 맡은 일은 대자보 제작이었다. 다니던 목포 연동교회 정권모 목사(목사 부임 전 서울cbs 기자로 활동)가 전화기 너머로 다짜고짜 받아 적으라고 해서 '우리 겨레와 세계 자유민에게 보내는 목포 시민의 결의문'이 그의 손끝에서 만들어졌다.

22살 대학생이었던 한봉철 목사의 당시 직책은 '목포민주시민투쟁위원회 청년학생위원회 홍보실장'. 긴 직함만큼 일이 많았다. 성명서와 연설문을 만들고 집회 일정을 조율하고 홍보했다. 목포역사 2층에 목포 항쟁지도부가 차려졌다.

1980년 5월 목포역 광장(한봉철 목사 제공)

1980년 5월 목포역 광장(한봉철 목사 제공)목포역 광장에서 매일 대규모 군중 시위가 열렸다. 경찰에서 전해진 말로 한 목사가 기억하는 가장 많은 인원은 하루 7만 명이다. 1980년 당시 목포시 인구는 23만여 명이다. 그런 시위가 5월 28일까지 이어졌다. 광주의 항쟁 지도부가 계엄군에 유혈 진압당한 게 27일이었으니, 하루가 더 길다.

| "광주가, 이미 도청이 함락됐다는 이야기를 들었잖아요. 헬기가 떠서 선무 방송을 해요. 광주는 이미 함락됐으니 너희들도 자수하고 해산 하라. 그것 때문에 사실 지도부가 많은 혼선이 있었죠. 지도부는 (27일 오후 3시에) 회의를 열어서 일단 해산하는 것으로 결정을 합니다. 그래서 청년 학생 지도부도, 민주화 투쟁위원회도 상부는 다 피신을 했어요. 근데 그걸 학생들, 젊은 사람들은 받아들이지 못하죠. 끝까지 지키고 여기서 죽겠다. 그러면 마지막 횃불 시위를 하자. 그래서 (27일 저녁에) 마지막 횃불 시위를 합니다. 그리고 와서 보니까 그동안 지도부의 사무실로 썼던, 그 사무실 안이 다 정리를 하고 떠났더라고요. 당시로서는 눈물이 핑 돌았죠." |

한봉철 목사는 목포역 광장에 마지막까지 모여있던 군중을 7백 명쯤으로 기억했다. 지도부가 빠진 시위대는 오래 버티지 못했다. 경찰의 협박 등으로 모두 흩어졌다. 1980년 5월 28일 새벽, 목포의 5·18이 끝났다. 뒷얘기가 있다.

| "'지산 부대'를 중심으로 해서 군인들이 석현동 목포 검문소, 거기까지 진출을 했어요. 진압을 하기 위해서. 사실은 그때 당시 어른들, 상층부 지도부였던 재야 인사들 이런 분들은 그걸 막은 거죠. '우리가 해산할 테니 일단은 들어오지 마라. 그동안 목포는 광주처럼 피도 안 흘렸고 다친 사람도 없다. 그러니 끝까지 평화적으로 가자.' 당신들이 욕 얻어먹을 각오도 하고 일단 해산을 약속하고 그러고 와서 전달했는데 사실 그 깊은 내용까지는 그 상황 속에서 설명할 수도 없잖아요. 그래서 계속해서 저희들은 28일 새벽까지 간 거죠." |

■"신세 망친 줄 알고 살라"… 5·18 뒤 목회자로 이어진 삶

망연자실한 학생 지도부를 이끌어준 사람들은 목포의 조폭들이었다. 하룻밤 잘 곳을 마련해주고 피신을 권했단다. 한봉철 목사는 지인 집에서 묵다가 며칠 뒤 서울로 올라갔다. 교회 쪽 선이 닿아 다시 인천으로 정처 없는 도피 생활을 시작했다. 그러다가 책 도매상에 취업해 먹고 자고 일하다가 붙잡혔다. '1980년 9월 7일'. 한 목사는 그 날짜를 선명히 기억했다. 목포경찰서, 광주 505 보안대…조사받으러 가는 곳마다 무수히 두들겨 맞았다. '소요' 죄로 징역 2년에 집행유예 3년 형을 받은 뒤 1980년 12월 말 1심 선고와 함께 풀려났다.

'소요를 일으킨 폭도'란 낙인을 받은 삶은 녹록지 않았다. 신학대 편입이 눈에 들어왔다. 한신대에 편입해 졸업하고 1989년 목사 안수를 받았다. 전남 목포와 해남, 신안의 작은 교회를 돌며 지역의 농민 운동, 교육 운동, 운동을 함께 했다. 그는 '코를 꿰였다'고 표현했다. 신학대학에서 교수님이 하셨다는 말이다.

| "'너희는 예수 때문에 신세 조진 놈이고 예수 때문에 신세 망칠 놈들이니까 그런 줄 알고 살아라' 그런 얘기를 하시더라고요. '전남 교육회의'라고 전남에 한 300여 개 단체(가 참여하는) 상설 기구 상임대표를 하고 있고. 그리고 6.15 남측위원회 공동 상임 대표도 맡고, 전남 5·18기념사업위원회 위원장, 그리고 전남에 75개 (5·18)표지석 및 사적지가 있어요. 그것을 관리하는 사적지 분과위원장을 하고 있습니다." |

은퇴가 얼마 남지 않은 목사지만, 여전히 사회 변혁에 대해서만큼은 열정이 넘치는 현역이다. 그에게 5·18의 의미를 물었다.

| "지폐 한 장을 냈을 때 앞면을 봐도 만 원짜리고 뒷면을 봐도 만 원짜리다. 그러나 그림이 다른 것처럼, 우리는 서로 다르게 자기의 목표를 향해서 살 수 있고 내가 어떻게 사느냐에 따라서 내 아들이나 우리의 후손들이 좀 더 편해질 수 있지 않겠느냐. '지금은 어렵지만 내 자식은 우리보다 좀 더 좋은 세상에서 살 수 있었으면 좋겠다'하는 게 제가 민주화 운동을 했던 가장 중요한 이유였던 것 같아요." |

-

-

류성호 기자 menbal@kbs.co.kr

류성호 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

![[속보] 이 대통령·민주 지도부 만찬…“추석 전까지 <br>검찰개혁 입법”](/data/news/2025/08/20/20250820_FNJcbf.jpg)

![[단독] ‘5천만 원짜리 시계, 모른다’던 김건희…‘고가 가방 영상’ 속 손목 보니](/data/news/title_image/newsmp4/news9/2025/08/20/20_8335377.png)

![[단독] 사고 4달 전 ‘낙하물방지물’ 지적…추락 위험 경고만 수차례](/data/layer/904/2025/08/20250820_fFqQYJ.png)

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.